L’histoire du Burundi a été jalonnée de crises. De royaume à république en passant par les protectorats coloniaux, principalement peuplé de Hutus (85 %) et de Tutsi (14 %), mais aussi d’une infime minorité de Twas (1 %), le pays a dû naviguer entre les méandres de différents régimes politiques et des tensions ethniques exacerbées, avant d’arriver à trouver un point d’équilibre et, au terme d’une guerre civile de 10 ans qui connaitra sa fin après l’Accord global de cessez-le-feu signé à Prétoria le 27 janvier 2003, la réconciliation nationale. Le tumultueux passé de ce territoire, lové au cœur du continent africain, a aujourd’hui laissé place à l’apaisement et à la stabilité, condition sine qua non de son développement économique et social.

Par Marie Forest

L’ÉVOLUTION POLITIQUE DU PAYS

D’après les récits des chroniqueurs, qui s’apparentent plutôt à des légendes, dès le premier millénaire avant J.-C., les Twas, ethnie apparentée aux tribus pygmées et prétendument venue de la région des Grands Lacs, arrivent sur le territoire de ce qui sera le Burundi. Ils seraient rejoints, à partir du XIe siècle, par les Hutus, peuple d’agriculteurs, et les Tutsis, principalement éleveurs. La concorde règne entre ces trois communautés malgré l’installation d’une organisation sociale hiérarchique, les Twas, largement minoritaires, se retrouvant en position d’infériorité dans la civilisation qui se met en place.

Ce contenu est réservé aux abonnés

Un royaume à la société hiérarchisée

À partir du XVIe siècle, un royaume prend l’ascendant sur toute la région en conquérant les royaumes voisins. Ses frontières correspondent alors approximativement au Burundi actuel. Cette dynastie est constituée du groupe ethnique des Ganwas. Ils mettent en place une organisation très structurée et autocentrée. La caste dirigeante, pour asseoir son pouvoir, s’appuie sur les habitants les plus riches et les plus puissants, principalement issus de la communauté tutsie. Mais la démarcation entre ces « catégories ethniques » n’est pas rigide : un « Hutu » peut devenir « Tutsi » s’il parvient à se constituer un troupeau et à être éleveur. Les différences sont donc plus sociales qu’ethniques. De fait, tous croient en un même dieu (Imana), parlent la même langue (le kirundi) et ont nombre de coutumes similaires.

Le royaume perdure avec une cohabitation pacifique de ses sujets, et atteint son apogée au début du XIXe siècle, sous le règne du Mwami (Roi) Ntare Rugamba, monarque conquérant qui agrandit sensiblement son territoire (lequel retrouvera ses frontières précédentes, la colonisation l’amputant du Bugufi pour rattacher ce dernier à la Tanzanie). Puis, des crises de diverses natures (mauvaises récoltes, rébellions, succession) surviennent, fragilisant la monarchie en place.

De la colonisation à l’Indépendance

C’est dans ce contexte de vulnérabilité du royaume qu’arrivent les premiers explorateurs et missionnaires européens, au milieu du XIXe siècle, ce qui leur permet de s’implanter plus aisément. En 1899 l’Allemagne annexe le pays, qui devient un protectorat de l’Empire en 1903. Pour peu de temps car la Première Guerre mondiale éclate et les troupes alliées belges, présentes au Congo voisin, chassent les Allemands. Ces derniers, considérant le système hiérarchique en place, l’avaient structuré en faisant un recensement ethnique ; les Belges accentuent cette organisation. Une minorité tutsie se voit bénéficier d’un statut d’aristocrates, accédant à l’éducation et à de hautes fonctions, tandis que les Hutus demeurent au bas de l’échelle sociale. Ce passage d’une identité sociale à une identité ethnique va durablement nourrir les antagonismes.

La Seconde Guerre mondiale sonne le glas du colonialisme, et l’Afrique s’émancipe pays par pays. Le 1er juillet 1962, le Burundi retrouve sa souveraineté. Mais la cohésion de son peuple a été mise à mal, et les ressentiments interethniques sont profonds. Au même moment, le Rwanda voisin, lui aussi peuplé de Hutus et de Tutsis, connaît des tensions similaires. Les persécutions dans ce pays mettent sur le chemin de l’exil des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup trouvent refuge au Burundi. Cette situation crispe encore plus les esprits, et accentue le climat insurrectionnel dans cette région du continent. Une période de grande instabilité politique va advenir, jalonnée de coups d’État militaires, d’assassinats ciblés et de crimes de masse.

UN SIÈCLE DE TROUBLES

Le XXe siècle a été pour le Burundi une succession de chocs politiques et institutionnels. La chronique des bouleversements au plus haut niveau du pouvoir, de l’Indépendance à la fin de la guerre civile — et qui ont perduré au-delà —, montre l’ampleur des séismes que le pays a traversés.

Une succession de coups d’État

Mwambutsa IV Bangiricenge devient Roi du Burundi en 1915, à l’âge de 3 ans (il ne sera investi des pleins pouvoirs qu’à 19 ans). Sous protectorat allemand puis sous la tutelle belge, tout au long de son règne, qui durera un demi-siècle, il tentera de s’émanciper de la tutelle colonisatrice. À la veille de l’Indépendance, en octobre 1961, le Premier ministre Louis Rwagasore, membre de la famille royale, est assassiné par des opposants politiques (possiblement avec l’implication de la Belgique).

Mwambutsa IV reste à la tête du pays après l’Indépendance, en juillet 1962. L’année suivante, il nomme le Hutu Pierre Ngendandumwe Premier ministre : c’est la première fois qu’un Hutu accède à ce poste (il sera tué trois ans plus tard

Les élections législatives de 1965 amènent au pouvoir un Premier ministre Hutu, mais le Roi l’évince au profit d’un Tutsi. Un coup d’État est fomenté par des officiers hutus, qui se rebellent contre cette décision, entraînant le massacre de Tutsis ; la sévère répression qu’exerce le Roi amène des exactions contre les Hutus. Charles Ndizeye, fils de Mwambutsa IV, dépose son père l’année suivante et se proclame souverain sous le nom de Ntare V. Dernier roi du pays, il ne régnera que quatre mois (et sera abattu en 1972).

En 1966, le Tutsi Michel Micombero renverse Ntare V, proclame la République et prend le titre de Président. Il institue un parti unique, l’Union pour le progrès national (Uprona), et met en place une dictature militaire. En réponse, les Hutus se soulèvent et tentent un coup d’État en 1972. Des milices massacrent des Tutsis dans la province de Bururi. En représailles, l’armée réplique en procédant à un nettoyage ethnique à l’encontre des Hutus de tout le pays. Presque tous les Hutus instruits et éclairés, depuis l’universitaire jusqu’au détenteur du certificat de fin d’études primaires, tous les commerçants, tous les religieux jusqu’au simple catéchiste… sont systématiquement massacrés. Le bilan, jusqu’ici non confirmé ni infirmé, fait état de 200 000 à 300 000 personnes tuées.

En 1976, nouveau coup d’État : le Tutsi Jean-Baptiste Bagaza chasse Michel Micombero et prend sa place. S’ensuit une période de calme relatif, durant laquelle le pays peut se développer, tant du point de vue économique que social, avec des avancées en termes d’éducation et d’infrastructures.

1987, nouveau rebondissement : Pierre Buyoya, Tutsi lui aussi, prend le pouvoir par les armes. Malgré de nouvelles violences interethniques qui feront 30 000 morts l’année suivante, le pays va connaître une accalmie. Le nouveau Président enclenche un processus de démocratisation, modifie la Constitution, restaure le multipartisme et instaure un Gouvernement où les deux ethnies majoritaires sont représentées. Il œuvre ainsi à l’amélioration des relations entre Tutsis et Hutus.

Les premières élections libres du pays se tiennent en juin 1993. Melchior Ndadaye est élu Président, une première pour un Hutu. Mais c’est une victoire de courte durée puisqu’il est assassiné trois mois plus tard, ainsi que six de ses ministres, deux gouverneurs de province, le numéro 1 des Services de renseignements…,pour ne citer que les plus hauts dignitaires. Cet évènement marque le début de la guerre civile burundaise. Elle va durer plus d’une décennie.

La guerre civile (1993-2005)

L’assassinat en octobre 1993 de Melchior Ndadaye par des militaires tutsis attise la haine, et les Burundais se retournent les uns contre les autres. En représailles, les Hutus s’en prennent à des civils tutsis et des massacres ont lieu. Une Commission internationale d’enquête envoyée par l’ONU au Burundi conclura à des actes de génocide. Et c’est l’engrenage. Comme en 1972, la répression de l’armée est systématique et impitoyable. Les morts cumulés des deux camps antagonistes se comptent en dizaines de milliers, voire centaines de milliers. Les Tutsis deviennent réfugiés à l’intérieur du pays en choisissant des sites sur certains petits centres sous la protection de l’armée jusque-là monoethnique tutsie, les Hutus, par centaines de milliers, fuient vers les pays limitrophes.

Les rebelles s’organisent en factions armées, donnant notamment naissance au Conseil National pour la Défense de la démocratie – Forces de Défense de Démocratie (CNDD-FDD).

Pour tenter de ramener la concorde dans le pays, des accords sont établis, sous l’égide de l’ONU, entérinant le partage du pouvoir entre Tutsis et Hutus. À l’issue de l’Accord de Kajaga, Anatole Kanyenkiko (Tutsi) devient Premier ministre et Cyprien Ntaryamira (Hutu) Président. Mais deux mois plus tard, le 6 avril 1994, ce dernier est tué avec son homologue rwandais hutu Juvénal Habyarimana, par un missile qui abat l’avion dans lequel ils se trouvent. Au Rwanda, un génocide contre les Tutsis, accusés de cet acte, est déclenché. En riposte, au Burundi, des Tutsis massacrent encore plus de Hutus, surtout dans la ville de Bujumbura où tout Hutu, désormais appelé « iboro » (à l’origine « marchandise obtenue en contrebande et à vil prix mais vendable à prix d’or), est candidat à la mort. Le chaos s’abat sur ces deux pays frères.

Après l’assassinat de Ndadaye le tout premier Président hutu du Burundi, le Burundi, plongé dans l’instabilité, verra en un quart de siècle se succéder à sa tête François Ngeze (Hutu, 1993 ; il a gouverné le pays pendant 48 h !), Sylvie Kinigi (Tutsi, 1993), Cyprien Ntaryamira (Hutu, 1994 ; 2 mois de pouvoir), Sylvestre Ntibantunganya (Hutu, 1994-1996), Pierre Buyoya (Tutsi, 1687-1993 ; 1996-2002), Domitien Ndayizeye (Hutu, 2003), Pierre Nkurunziza (Hutu, 2005-2020) et Évariste Ndayishimiye (Hutu, 2020 à aujourd’hui ).

Durant cette période agitée, les tentatives de restaurer la paix ne manqueront pas. En 1998, des pourparlers ont lieu sous l’égide de la Tanzanie et de l’Afrique du Sud pour que les Hutus puissent entrer au gouvernement. En 2000, l’accord d’Arusha est signé entre Tutsis et Hutus, mais sans les FDD ni les FNL. Il faut attendre 2003 pour que les FDD déposent les armes, et 2004 pour les FNL (bien que les derniers rebelles ne se rendront qu’en 2006). L’accord de paix qui met officiellement fin à la guerre civile est signé en 2005. Malgré cela, les tensions restent vives sous la présidence de Pierre Nkurunziza :400 000 Burundais, cette fois-ci toutes ethnies confondues, choisissent l’exil, et la menace d’une nouvelle guerre civile plane sur le pays.

UNE VOLONTÉ D’APAISEMENT

Avec l’arrivée au pouvoir d’Évariste Ndayishimiye en 2020, le vent semble enfin tourner. Le nouveau Président prend le contre-pied de son prédécesseur en s’ouvrant aux relations internationales, et prône l’apaisement. Il engage une série de réformes de politique intérieure et de politique étrangère. Rassurés, de nombreux réfugiés burundais rentrent dans leur pays.

Des signes d’ouverture

Malgré les crises qui perdurent, les efforts du Chef de l’État burundais sont favorablement perçus sur la scène mondiale. Pour preuve, le Président américain Joe Biden a salué « le transfert de pouvoir à la suite des élections de 2020, la réduction considérable de la violence et la poursuite des réformes par le Président Évariste Ndayishimiye dans de multiples secteurs », levant les sanctions décrétées en 2015 par Barack Obama. Dans les pas des États-Unis, l’Union européenne, principal bailleur de fonds du pays, a également annoncé la reprise de ses aides, saluant les efforts burundais en matière d’État de droit et de bonne gouvernance.

En 2022, Gitega a signé pour la première fois avec les Nations unies un Plan-cadre de coopération pour le développement durable, aligné sur son Plan national de développement. Cette évolution stratégique du Burundi démontre sa volonté de s’impliquer dans les grands enjeux mondiaux, et son ambition de devenir un pays émergent d’ici 2040.

Sur le plan des relations bilatérales, nombre d’accords ont été ratifiés en 2023 : une coopération renforcée avec le Maroc dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme, de la santé et des énergies renouvelables, un accord général de coopération révisé avec la RDC, un accord commercial avec le Congo, un accord de coopération dans le domaine sécuritaire avec la Turquie, et d’autres encore avec le Qatar, les Émirats arabes unis, Israël, l’Indonésie, les Maldives…

Simple accalmie ou paix durable ?

Ce renouveau du paysage politique burundais permet-il de reléguer dans le passé les démons qui ont si longtemps été à l’œuvre dans le pays ? L’ouverture politique est réelle et visible, la dynamique pour sortir de l’isolement enclenchée, et l’on constate de nettes avancées. Pour autant, de graves préoccupations persistent, notamment sur la question des droits humains toujours pointée du doigt par les organisations internationales, entre répressions violentes et actes de torture, et sur les tensions ethniques qui restent prégnantes dans la population.

Le Burundi a peut-être subi en un siècle plus de drames et de divisions qu’aucun autre. La colonisation, puis les antagonismes entre ethnies ont rompu le fragile équilibre d’une société qui s’est constamment déchirée. L’espoir est aujourd’hui de tourner la page des conflits ethniques, et que l’ouverture du pays amène, en même temps que l’apaisement, la prospérité. Le document de politique nationale « Vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 », élaboré en 2023, vise à tracer la feuille de route pour les années à venir. Mais il reste beaucoup à faire pour que cessent les exactions qui continuent à entacher la vie politique et sociale du pays. Il faut que la volonté d’insuffler un nouvel élan persiste, afin que le pays puisse enfin se développer à hauteur de son potentiel.

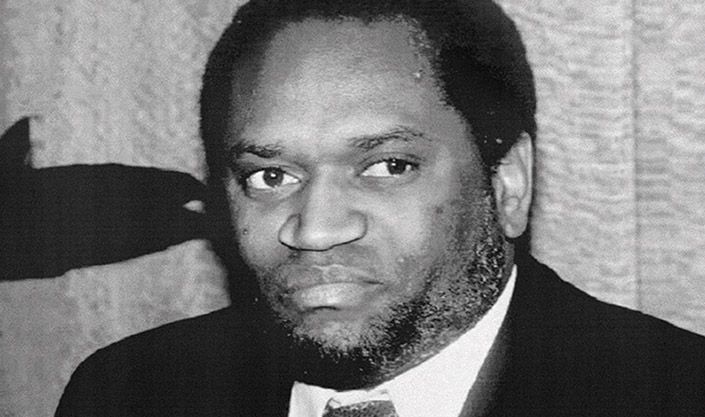

Melchior Ndadaye, héros de la démocratie

Né le 28 mars 1953 à Nyabihanga, dans la province de Muramvya, Melchior Ndadaye quitte le Burundi pour le Rwanda à 19 ans, en 1972, fuyant les massacres contre les Hutus perpétrés dans son pays. Il y commence sa carrière professionnelle en tant que professeur d’école puis maître de conférences, avant de rentrer au Burundi. Touche-à-tout, il exerce dans un centre neurologique et psychiatrique, devient responsable de formation dans une coopérative d’épargne et de crédit, et après la poursuite d’un cursus d’études bancaires par correspondance est nommé conseiller auprès du ministère du Développement rural ; il travaillera ensuite à la banque Méridien-BIAO, jusqu’à la guerre civile de 1993.

Soucieux du devenir de son pays, Melchior Ndadaye s’implique politiquement dès 1979, participant à la fondation du Parti des travailleurs du Burundi (PTB, ou UBU) — qu’il quitte en 1983 à cause de divergences de vue. En 1986, il cofonde le Front pour la démocratie au Burundi (Frodebu), parti clandestin qui n’est officialisé qu’en 1991. C’est sous cette étiquette qu’il remporte le scrutin de 1993, devenant le premier Président démocratiquement élu du Burundi, et premier Hutu à accéder à cette fonction.

Sa première action, dans un pays en proie aux crispations identitaires, est d’ouvrir son gouvernement : il choisit une Première ministre tutsie, Sylvie Kinigi — un geste fort et une main tendue —, et prend des ministres de diverses sensibilités. Il met son mandat sous le signe de la réconciliation nationale et des droits de l’homme. Son assassinat, le 21 octobre 1993, lors d’une tentative de coup d’État, entraîne le pays dans la guerre civile.

Source : universalis.fr/encyclopedie/melchior-ndadaye/

Un pays de tolérance religieuse

Le Burundi est un pays à majorité catholique, évangélisé par les Européens au XXe siècle, essentiellement lors de la domination belge. Les missions catholiques ont eu un impact massif sur le territoire, avec la création d’écoles, d’hôpitaux et d’églises. Ce rôle central a attiré la population dont la majorité s’est convertie au catholicisme. Aujourd’hui, leur supériorité numérique est très marquée. On estime qu’environ 60 % des Burundais sont catholiques, 20 % protestants, 10 % d’autres religions chrétiennes, 5 % musulmans (principalement sunnites, avec une petite minorité chiite) et 5 % de religions autochtones animistes.

La Constitution adoptée par référendum en 2005 précise que le Burundi est un État laïc, qui interdit la discrimination religieuse et garantit la liberté de religion et de conscience. Néanmoins, des mesures ont été prises pour éviter l’émiettement des cultes (en 2014, pas moins de 557 confessions religieuses étaient recensées !) : les religions, pour être reconnues, doivent désormais respecter certaines normes, notamment rassembler un nombre minimal d’adhérents. Tous les groupes religieux doivent s’engager dans un projet économique ou social (création d’une école, d’un centre de santé…). Le programme scolaire officiel prévoit un enseignement des religions pour les écoles primaires et secondaires, les élèves choisissant leurs cours (catholicisme, protestantisme, islam, ou cours de morale).